【新着情報・ご案内】

漢方薬局製剤実習講座が開催されました

2025.08.20(水) 掲載

2025年8月17日(日)、76名の参加者を迎え、東京薬科大学 八王子キャンパスにて薬局製剤実習が開かれました。当協会の23名のスタッフ陣がサポートする中、当日は9つの班に分かれて、楽しくも有意義な実習の午後となりました。

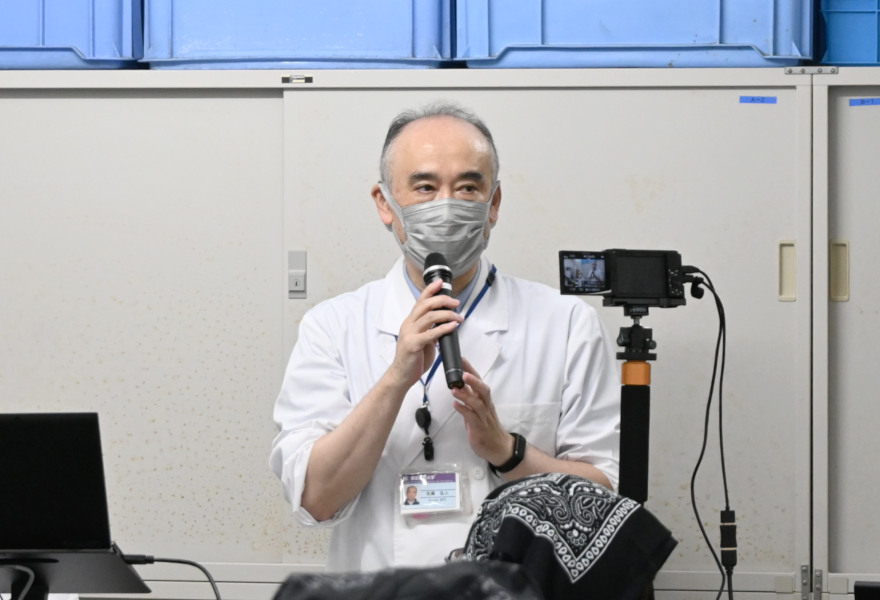

先生方よりご挨拶・講義・オリエンテーション

東京薬科大学の佐藤先生よりご挨拶を賜りました。毎回、製剤実習の会場使用をご快諾頂きまして、この場を借りて御礼申し上げます。

冒頭1時間は座学講義です。三上会長からは「小柴胡湯・小柴胡湯(竹参)」と題して、小柴胡湯の処方が辿った歴史的経緯、今回扱う生薬および関連生薬のこと(人参・竹参・党参および柴胡・前胡)、煎じ方(常煎と再煎)などについて、解説がありました。

また八木学術委員からは「薬局製剤の概要と活用」と題し、薬局製剤の歴史や利点、製剤に際して知っておくべき法令および指針、そして実際の製剤上の注意点や、実践的なノウハウについての詳細説明を頂きました。

【茶剤】小柴胡湯の製剤実習

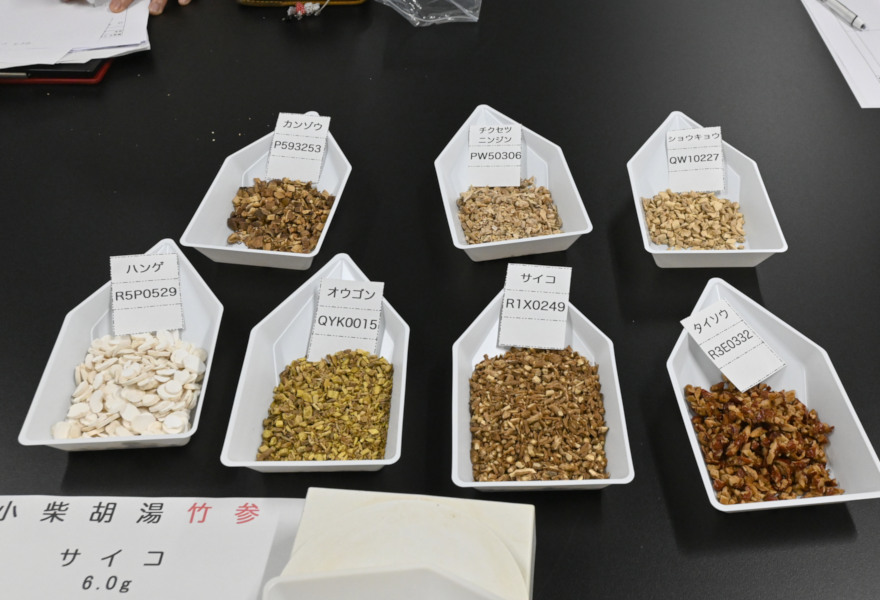

小柴胡湯は、サイコ・ハンゲ・オウゴン・ニンジン・タイソウ・ショウキョウ・カンゾウの7味の生薬より構成されます。

秤取の際には、入れ忘れや重複等の防止のため、あらかじめ生薬名を記した紙の上へ取るなど、製造工程上の工夫を実際に行いました。

和紙袋へ移したら重量確認を行い、ヒートシールします。煎じたときに生薬が膨潤することを考慮したシールのしかたがポイントです。

小柴胡湯(竹参)の製剤および煎じ方の比較実験

ニンジン(人参)に代えてチクセツニンジン=竹参を用いる、小柴胡湯(竹参)も製剤しました。吉益東洞(1702-1773)が多用した処方として知られ、当初の薬局製剤指針には、竹参を用いる処方のみが収載されました。

その後、一般用漢方製剤承認基準210処方の制定時には人参を用いる処方が収載されるも、伝統的な竹参の処方も残すべきとの意見も強く、「小柴胡湯(竹参)」の処方名で、薬局製剤指針に併存することとなりました。

また、茶剤の煎じ方として、日本薬局方製剤総則および薬局製剤指針には、半量まで煎じる「常煎法」が指定されています。

いっぽう、原典である傷寒論の小柴胡湯の項に記されている「再煎法」、すなわち半量まで煎じたところで滓(かす)を去り(今回の場合は和紙袋に入っているので袋ごと取り去り)、最終的に4分の1量まで煎じる方法も今回は試みて、煎じ方による相違を体感しました。

なお、販売時の情報提供では「常煎法」を指導することとなります。

今回は「人参」「竹参」各々で「常煎」「再煎」の、合計4パターンの煎じ薬ができ、色味や味にも明確な差がでました。実習の締めくくりには、それらの違いを体験、評価する時間も設けました。

このほか、製剤の開始前に製造記録書の記入に着手し、その後も随時空き時間を活用して添付文書・ラベル・製造記録書等を速やかに作成するのも、実践テクニックのひとつです。これらの保存期間は製造後3年間です。

薬学を志す学生の方も、各班にひとりずつ、合計9名の方が参加されました。日常の講義や実習、あるいはサークル活動等でも、漢方方剤の製剤を実際に手掛ける機会はなかなか無く、貴重な経験になったことでしょう。

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)における漢方薬の品目数は、現在216処方(236品目)あり、医療用漢方製剤(148処方)よりも多種にわたります。つまり薬局製剤は、医療用に無い品目も製剤可能で、さらに古来から有効性が実証された剤形(茶剤、丸剤、散剤等)であることから、幅広い相談に対応可能な、多くの選択肢を提供できる手段です。

また使用期限の短いものの迅速な提供や、提供後の追跡調査もしやすい等の利点もあり、薬局の価値と信頼度を上げ、患者さんと薬局との距離をいっそう緊密にできるツールとなり得るものです。

今日の製剤実習で得た体験を元に、薬局製剤の活用を通じて、その普及発展に寄与されることを願っております。

一般社団法人 日本漢方協会 事務局 〒130-0026 東京都墨田区両国2-17-19 PAZ両国6階